Vom C64 zum Internet

Wir schreiben das Jahr 1983. In einem Hamburger Studio lernen sich der Keyboarder Manfred Rürup und der Toningenieur Karl Steinberg bei Aufnahmen für einen Act der „Neuen Deutschen Welle“ kennen.

Es erweist sich, dass beide ziemliche Technikfreaks sind, und so trifft man sich in der Folge immer einmal wieder zu Tech- und Smalltalk. Zu einem dieser Treffen bringt Rürup eine Ausgabe des amerikanischen Keyboard-Magazins mit, in dem er einen Artikel über eine geheimnisvolle neue Technologie entdeckt hat: MIDI.

Steinberg hat zu dieser Zeit gerade angefangen, sich mit Computerprogrammierung zu beschäftigen, und beschließt nach einem Blick auf das MIDI-Datenformat: „Das ist eigentlich ganz einfach.“ In einem Konzept entwerfen die beiden ihre Vision vom Zukunftspotential einer Verbindung von Computer und Musik. Rürup legt dieses Konzept den beiden damaligen Geschäftsführern des Hamburger Musikhauses Amptown vor, wo er einige Zeit als Keyboard-Verkäufer gearbeitet hat.

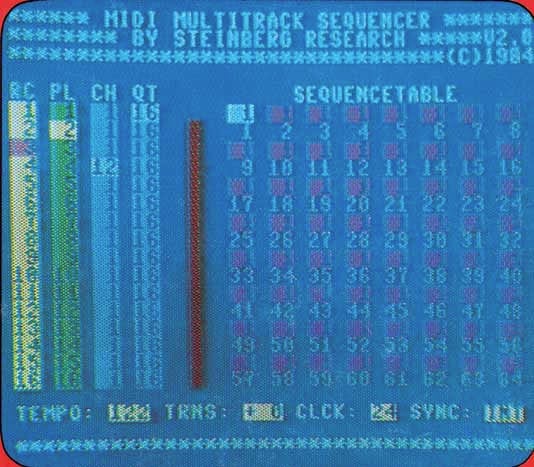

Die Hoffnung, auf diese Weise potente Geldgeber zu finden, wird freilich enttäuscht: Gar zu exotisch wirkt das Zukunftsszenario einer vercomputerisierten Musikwelt auf die bodenständigen Kaufleute. Rürup und Steinberg sind hingegen so überzeugt von ihrer Idee, dass sie beschließen, die Sache allein durchzuziehen, koste es, was es wolle. Steinberg programmiert den „MIDI Multitrack Sequenzer“ für den aufkeimenden Homecomputerstar Commodore C64.

Auch das nötige Interface zur Verbindung des Rechners mit MIDI-Instrumenten strickt er – in Heimarbeit mit dem Lötkolben. Mit diesem Paket aus Hard- und Software tingeln die beiden durch die Musikgeschäfte – mit zunächst wenig Erfolg. Als hilfreich erweist es sich dann, dass Rürup zu dieser Zeit als Tourkeyboarder mit Inga Rumpf unterwegs ist und die Geschichte somit bundesweit promoten kann. Und im Laufe der Zeit finden sich dann doch einige Geschäfte, die den SteinbergSequenzer in ihr Sortiment aufnehmen.

Ermutigt durch diesen Anfangserfolg, gründet man 1984 dann eine „richtige“ Firma, Steinberg Research. Aus dem „16-Spur-Multitracker“ wird der „Pro 16“, ebenfalls ein 16- Spur-Sequenzer, der in den folgenden Jahren zum wichtigsten Standbein des jungen Unternehmens werden soll. Musiksoftware hat mittlerweile ihren unaufhaltsamen Siegeszug angetreten. Der Besitz eines C64 nebst MIDI-Software gehört zunehmend zur Standardausstattung auch bei Amateurmusikern, und schon bald steht Steinberg nicht mehr allein auf weiter Flur.

Insbesondere die ebenfalls in Hamburg beheimatete Firma C-LAB erweist sich als zunehmend starker Konkurrent. Pikantes Detail: Geschäftsführer von C-LAB ist mit Burkhardt Bürgerhoff einer jener beiden Amptown-Chefs, denen die Pläne von Rürup und Steinberg noch kurz zuvor als Science Fiction erschienen waren. Doch Steinberg ist bereits unterwegs zu neuen Ufern. Schon seit einiger Zeit hatte es Gerüchte über einen neuen Rechner gegeben, der mit größerem Arbeitsspeicher, schnellerem Diskettenzugriff, vor allem aber Mausbedienung und einer grafischen Benutzeroberfläche den C64 buchstäblich alt aussehen lässt.

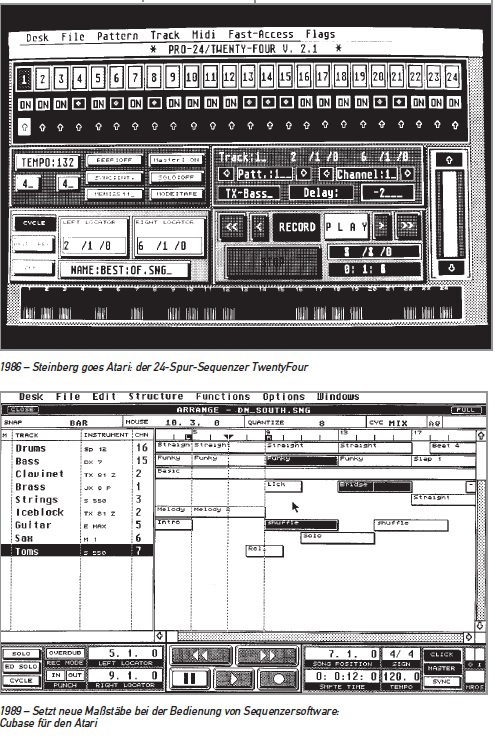

Was die Begehrlichkeit der MIDI-Programmierer aber am meisten weckt, ist die eingebaute MIDI-Schnittstelle des „Atari ST“, so die Bezeichnung der neuen Maschine. Während man andernorts noch zweifelt, ob der Atari das Rennen gegen den deutlich billigeren C64 machen wird, hat der zwischenzeitlich bei Steinberg angeheuerte Programmierer Werner Kracht bereits eine Sequenzer-Software für den neuen Computer geschrieben. 1986 kommt der erste Atari-Sequenzer von Steinberg unter der Bezeichnung „Twenty-Four“ auf den Markt.

Die frühe Entscheidung für den Atari erweist sich als kluger Schachzug. Der Atari wird in der Folge schnell zum Standard-Musikrechner, und Steinberg kann sich zumindest für eine gute Weile eines satten Vorsprungs vor der Konkurrenz erfreuen. Bereits mit dem Twenty-Four verabschiedet sich Steinberg zudem vom sogenannten Pattern-Song-Prinzip, nach dem zum Beispiel alle gängigen C64-Sequenzer in dieser Zeit arbeiten. Längere Musikstücke, also „Songs“, bestehen dabei immer aus einer Abfolge von Bausteinen fest definierter Länge, den „Patterns“, die die Informationen der verschiedenen Spuren enthalten.

Parts, die sich über mehrere Patterns hinweg erstrecken, etwa längere Solopassagen, sind in diesem Konzept nicht oder nur über viele Umwege realisierbar. Twenty-Four arbeitet dagegen nach der Logik eines Tonbandgerätes. Dabei kann eine einzelne Spur immerhin 999 Takte lang sein, womit das Einspielen auch längerer Passagen kein Problem mehr ist. Daneben glänzt das Programm mit so vielen innovativen Funktionen, dass KEYBOARDS-Tester Gerhard Zilligen dem Twenty-Four im Oktober 1986 bescheinigt, „neue Sequenzer-Maßstäbe“ zu setzen. Dass die Emulation einer 24-Spur-Bandmaschine, wie sie im Twenty-Four realisiert ist, dennoch nicht auf ungeteilte Zustimmung stößt, ist in erster Linie Folge einer recht umständlichen Bedienung und der mangelhaften grafischen Darstellung des musikalischen Geschehens.

1989 präsentiert Steinberg dann ein Sequenzer-Programm für den Atari, das mit eben jenen Kritikpunkten aufräumt. Der neue Atari-Sequenzer „Cubase“ unterscheidet sich zwar technisch nicht viel von der letzten Twenty-Four-Version, setzt aber hinsichtlich seines Benutzerinterfaces völlig neue Maßstäbe. Alle Spuren werden grafisch auf dem Bildschirm dargestellt, so dass man einen guten Überblick über das musikalische Geschehen hat.

Die Bearbeitung der Spuren, also etwa Schneiden, Kopieren und Einfügen oder Verschieben von Teilen, erfolgt mit der Maus in der grafischen Darstellung. Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, obwohl Sie noch nie mit Cubase gearbeitet haben, so liegt dies schlicht daran, dass dieses Konzept in der Folgezeit von praktisch allen Sequenzer-Herstellern übernommen wird und heute als Standard gilt.

1990 portiert Steinberg Cubase auf den Apple Macintosh und ist damit der erste Musiksoftware-Hersteller, der ein und dasselbe Programm für mehrere Rechnerplattformen anbietet. Hintergrund der Portierung ist in erster Linie die Tatsache, dass der Atari zwar in Deutschland die unangefochtene Nummer 1 unter den Musikrechnern ist, man aber beispielsweise in den USA mit einer Atari-Software wenig mehr als den sprichwörtlichen Blumentopf gewinnen kann.

Dort gilt der Atari als Spielecomputer, der angesagte Musikrechner ist der Macintosh. Bereits 1991 erscheint unter der Bezeichnung „Cubase Audio“ eine Cubase-Version für den Macintosh, die neben einem MIDI-Sequenzer auch 24 Audio-Spuren bietet.

Damit sind MIDI und Audio erstmals gleichzeitig in einem Programm vereinigt, ein Konzept, das Schule machen soll. Die – gemessen an der Konkurrenz – recht frühe Portierung von Cubase auf den Windows-PC 1992 ist zunächst ein ungeliebtes Kind der auf Atari und Mac fixierten Programmierer, soll sich aber in der Folge als überaus segensreich für Steinberg erweisen. Denn der auch unter Musikern aufgrund seiner DOS-Vergangenheit damals noch verächtlich als „Dose“ bezeichnete Büroknecht soll sich bald zum weltweit meistverwendeten Musikrechner mausern.

In Deutschland entscheiden sich vor allem auch Umsteiger von den zunehmend buchstäblich „sterbenden“ Atari-Rechnern oft für den verglichen mit dem Mac deutlich billigeren PC. Und wer auf dem Atari bereits mit Cubase gearbeitet hat, der muss sich beim Plattformwechsel nicht auch noch in ein neues Programm hineinfinden, sondern kann weiter in der gewohnten Umgebung arbeiten.

In der Folgezeit erlebt der Musiksoftwaremarkt zunächst so etwas wie eine Konsolidierung: Statt an großen Innovationen arbeiten die Hersteller offenkundig an der Verfeinerung ihrer bestehenden Konzepte. Manch einer holt die Portierung seiner Software auf andere Plattformen nach, andere die Einbindung von Audio in ihre MIDI-Sequenzer. Eine Zeitlang hört und liest man gar vermehrt den Vorwurf, Steinberg sei technologisch und konzeptionell nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit, speziell, was das zunehmend höher bewertete Handling von Audiodaten anbelangt.

1996 muss man dann feststellen, dass Steinberg die Pflege des Erreichten offenkundig zugunsten der Entwicklung einer vollkommen neuen Technologie vernachlässigt hat, die zum Wegbereiter einer neuen Art von Musiksoftware wird: die „Virtual Studio Technology“, kurz VST. VST, in seiner ersten Version realisiert auf dem Macintosh, bildet eine komplette Studioumgebung im Rechner ab und vollendet damit das, was mit Cubase Audio begonnen hat: die komplette Integration von MIDI und Audio in einem Computer.

Ein Mischpult, Effekte, EQs, Dynamikprozessoren, Automation – dies alles und mehr steht hier in Form von Software zur Verfügung. Wohlbemerkt: in Form von Software. Denn VST nutzt einzig die Rechenleistung der Computer-CPU und benötigt keine teuren zusätzlichen DSP-Karten. 1999 schließlich führt Steinberg die VST-Version 2.0 ein.

Damit lassen sich nun auch virtuelle Instrumente als Plug-Ins in die Umgebung von VST einbinden. Gleichzeitig entwickelt man zusammen mit der Firma Rocket-Network die Rocket-Technologie, die es gestattet, virtuelle Studios im Internet zu betreiben. Musiksoftware hat ihren Weg gemacht…