Im Gespräch mit Matt Black – Ninja-Tune Mitbegründer und der einen Hälfte von Coldcut

Seit 1986 mischen Matt Black und Jonathan More von der britischen Insel aus nicht nur die EDM-Szene auf. Das als Coldcut bekannte DJ-Duo machte sich zudem mit der Produktion und dem Remixen von Acts wie James Brown, Queen Latifah, Eurithmics, Steve Reich oder Nina Simone einen nachhaltigen Namen in der internationalen Musikszene. Mit Gründung des Labels Ninja Tune etablierten sie zudem einen gehobenen Qualitätsstandard für die Veröffentlichung von Elektronischer Musik, HipHop und experimentellen Crossover-Genres.

Matt Black ist ein Mensch, den man ohne zu übertreiben als ein Universalgenie bezeichnen kann. Ihn einfach nur als DJ, Softwareentwickler, Produzenten, Philosophen oder Labelgründer zu bezeichnen, würde ihm nicht gerecht, denn in Wahrheit sind es die Grenzüberschreitungen zwischen den Disziplinen, die ihn wirklich interessieren. Kunst ist das, was einem persönlich etwas gibt, nicht das, was sich den Konventionen unterwirft.

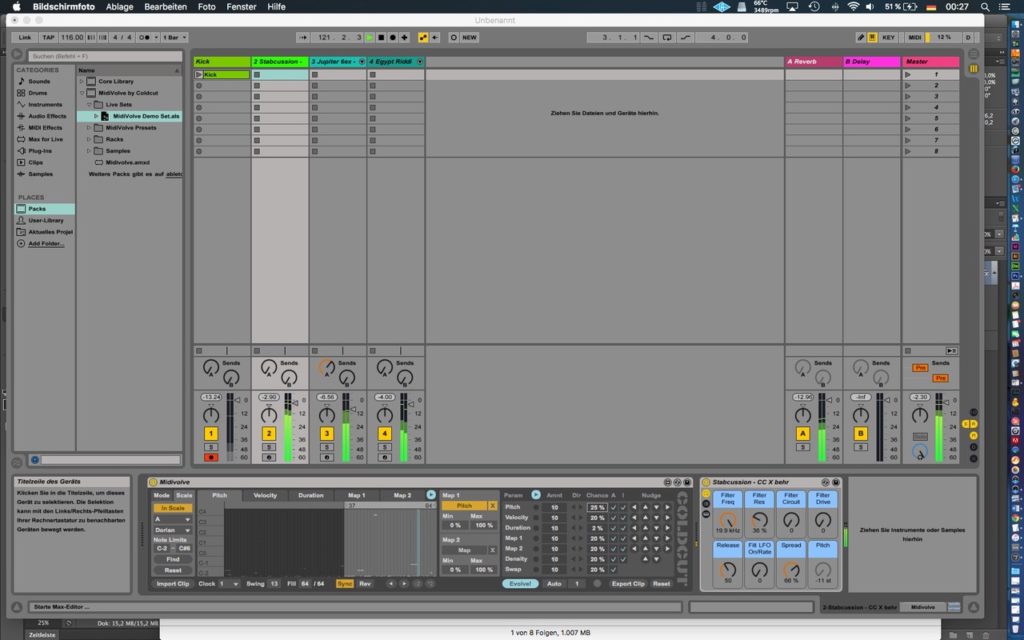

Mit dem Anarchie verströmenden und vor kurzem veröffentlichten Riff-Generator MidiVolve für Ableton Live stellt Matt zudem bewusst ein Tool für Musiker vor, mit dem sich eingefahrene musikalische Groove-Strukturen auf kreative Weise aufbrechen lassen.

Wir trafen Matt in der Londoner Zentrale von Ninja Tune und sprachen mit ihm über seine DJ-Karriere und die Magie des Augenblicks.

№5/6 2017

- Editorial

- Facts & Storys

- Modular Kolumne

- EVANESCENCE

- Im Gespräch mit Lars Eidinger

- HÄMMERN MIT DEN GRANDBROTHERS

- Reisen & Neuanfänge: Lucy Rose

- Keys4CRO: Tim Schwerdter

- Klangbastler Enik & Werkzeugmacher Gerhard Mayrhofer

- Bei Klavis in Brüssel

- BACK TO THE ROOTS: AKAI MPC X

- Dexibell Combo J7

- DICKES BRETT: POLYEND SEQ

- Mr. Hyde & Dr. Strangelove jagen Dr. No

- Visionäre: MIDI In My Head!

- DIE ELKA-STORY

- Transkription: Michael Wollny

- Impressum

- Inserenten, Händler

- Das Letzte − Kolumne

Matt, ich denke, vielen bist du vor allem als DJ ein Begriff …

Ich lege schon seit über 40 Jahren auf. Angefangen habe ich noch in der Schule. Damals habe ich mit ein paar Geek-Freunden eine kleine Radio-Show über das Intercom-System unserer Schule betrieben. Hätte ich noch mehr in den letzten 40 Jahren aufgelegt, als ich es getan hab, würde ich sicherlich heute noch weniger hören, als ich es eh schon tue … Außerdem gehörte es nicht wirklich zu meinen Fähigkeiten, eine Crowd richtig zu »lesen«, um ihnen das zu geben, was sie brauchen − das ist etwas, was ich erst in den letzten Jahren wirklich gelernt habe und was zu ein paar meiner besten DJ-Sets geführt hat. Ich kann jetzt dem Publikum etwas anderes bieten als das »Standard MC-Dance«-Sparmenü.

Damals wollte ich vielmehr HipHop-Scratch-DJ sein und habe viel Zeit damit verbracht, mir jedes Bisschen an Info darüber reinzuziehen, was ich dazu bekommen konnte. Das war wirklich schwer, weil es wenige Informationen dazu gab. Letztendlich kann ich sagen, dass ich nicht brillant war, aber auch nicht schlecht. Es gibt da eine Lücke, zwischen HipHop-Scratch-Mixing und BPM-Mixing (beim Scratch Mixing geht es darum, schnell zwischen zwei Tracks zu wechseln, beim BPM-Mixing versucht man, zwei Tracks im Tempo anzugleichen, damit man sie möglichst lange parallel laufen lassen kann, um die Stücke sanfter ineinander überzublenden; Anm.d.Red.). Mich interessierten beide Arten, weshalb ich mir beide Arten draufschaffte, was damals nicht viele DJs gemacht haben. Ich liebe es einfach, zwei Quellen miteinander zu kombinieren, um ein gemeinsames drittes Etwas zu erschaffen. Dieses Kombinieren ist die Magie, um die es geht.

Existiert für dich auch eine Lücke zwischen Musiker und DJ?

Ich finde, es spielt sich alles im selben Spielfeld ab, allerdings gibt es verschiedene Spielpositionen. Es gibt die Leute, die sagen: »Ich bin nur ein Songwriter, ich habe mit der Produktion oder dem Auflegen des Songs nichts zu tun.« Das ist ok für mich, allerdings bin ich diesbezüglich eher Generalist. Ich komme aus der Zeit der Konvergenz, einer Zeit, in der die Technologie uns einen unglaublichen Schub gegeben hat, und ich hatte die Chance, mich dadurch mit allem Möglichem zu beschäftigen. Zum Beispiel mit dem Sequenzer.

Was ist ein Sequenzer eigentlich? In meinen Augen ist ein Sequenzer wie ein Word-Processor für Musik, eine Möglichkeit, Informationen zu sammeln und anzuordnen, um dann damit zu arbeiten. Die Erfindung des Sequenzers hat Menschen wie mir, die keine Musiker sind und Klavier spielen können, ermöglicht, auch Musik machen zu können. Die Technologie hat uns also den Ansporn gegeben, verschiedene Aspekte der Kreativität auszuprobieren − auch weit über die Musik hinaus. DJ, Produzent, Engineer, Songwriter, Arrangeur, Künstler − all diese Bereiche waren in der Vergangenheit streng voneinander getrennt, aber in der Zeit, seitdem es uns gibt, haben wir gesehen, dass es möglich ist, diese Bereiche zu fusionieren, um ein funktionierendes Paket zu ergeben. Das ist im Grunde das, was wir gemacht haben.

Schließlich haben wir noch den Bereich Visuals hinzugenommen, mit den Teildisziplinen Regie, Fotografie, Cutter, Kameramann und VJ. Unser Ansatz war, alles miteinander zu kombinieren. Wir mögen es einfach, rumzuspielen und ein wenig Hans Dampf in allen Gassen zu sein, wobei wir von allem ein wenig können, aber nichts perfekt.

Heutzutage haben wir alle dank unserer Smartphones unglaubliche Kameras in der Hosentasche, und jeder kann ein Regisseur sein. Früher scheiterte es an der Barriere Geld! Eine Kamera oder einen Synthesizer zu kaufen war einfach nicht jedem vergönnt, und die Gesellschaft konnte sich generell nicht so viele Künstler leisten. Das alles hat sich demokratisiert, was ich wundervoll finde; aber wie bei allem gibt es da natürlich auch eine Schattenseite, die in diesem Fall daraus besteht, dass wir heutzutage einfach in Kunst und Content ertrinken. Alle wollen, dass man sich ihr Produkt anschaut, und der größte Teil davon ist nicht wirklich der Rede wert − wobei man auch sagen muss, dass nicht alles unbedingt zwingend genial sein muss. Irgendwie ist ja alles gleich wertvoll.

Ich habe letztens in dem Obdachlosen-Magazin »Big Issue«, was ich im Übrigen für ein sehr gutes Magazin halte, einen Artikel darüber gelesen, wie man diese eine Sache, von der du nicht genau weißt, was sie ist, die du aber brauchst, letztlich findest. Der Schlüssel dazu scheint zu sein, einfach herumzuspielen, ohne sich dabei auf ein Endergebnis zu fokussieren, und sich in der Sache ein wenig zu verlieren. Ich finde, es ist wundervoll, wenn Menschen die Möglichkeit haben, sich in etwas zu verlieren. Thelonius Monk hat mal gesagt, dass jeder ein Genie ist.

Ich werde oft gefragt, wie man es im Musik-Biz zu etwas bringen kann. Meine Antwort darauf ist: »Versuch, eben keine Karriere damit zu machen, versuche, deine Passion davon zu entkoppeln, Geld verdienen zu müssen, weil damit die Probleme erst anfangen.« Gestern war ich im Plattenladen Rough Trade − eigentlich schade, dass es heutzutage so wenige gibt, weil man sich dort immer mit anderen Kreativen getroffen hat. Jedenfalls schaute ich mich um und fühlte mich ein wenig verloren in der schieren Menge an Musik. Dabei ist mir irgendwie klargeworden, dass mir dadurch, dass ich die Musik zu meiner Karriere gemacht habe, etwas verloren gegangen ist. Diese naive Liebe zur Musik hat sich gewandelt. Ich kann mir keinen Song anhören, ohne ihn zu analysieren. Trotzdem bin ich sehr glücklich über den Weg, den wir vor 30 Jahren eingeschlagen haben.

Was uns zu deinem täglichen Geschäft bringt. Wie kommt man dazu, ein Label wie Ninja Tune zu gründen?

Unser erstes Label war »Ahead Of Our Time«, welches nur aus John und mir bestand. Dann haben wir angefangen, einige lokale Rapper aufzunehmen. Selber haben wir Angebote von anderen Labels angenommen und damit tatsächlich einige Pop-Hits gelandet. Irgendwann haben wir dann aber realisiert, dass wir unser eigenes Label haben sollten, was dann Ninja Tune wurde − anfänglich eben nur, um unsere eigenen Sachen rauszubringen. Mit der Zeit sind weitere Künstler dazugekommen, die einen Weg suchten, ihre Musik rauszubringen, und denen Ninja Tune sehr gefiel. Wir haben also auf natürlichem Wege Menschen angezogen, die eine ähnliche Musik machten. Bands wie etwa The Herbaliser machten irgendwie dasselbe wie wir damals. John und ich mochten immer ein großes Spektrum an Musik, was auf John Peel zurückzuführen ist.

John Peel war der unglaubliche Hero der britischen Musikszene, der auf natürliche Art durch das, was er tat, die Idee des eklektisch-musikalischen Bewusstseins verbreitete − plötzlich war es cool, verschiedene Musikarten zu hören. Das hatte einen großen Einfluss auf John und mich. Wir mochten alles, legten viel auf und mochten viele verschiedene Arten von Musik. Also war es für uns absolut natürlich, Ninja Tune offen zu gestalten. Heute haben wir allerdings schon lange nichts mehr mit dem Daily Business des Labels zu tun.

Wir haben das Label damals als Künstler gestartet, und später ist mein alter Schulfreund und Bandkollege Peter Quicke mit eingestiegen, auf den der Erfolg des Labels in den letzten 25 Jahren zurückzuführen ist. Er ist bekannt als »The Nice Guy« des Musik-Business und wird von allen respektiert, weil er einfach ein super Typ ist. Neben seiner allgemeinen Intelligenz besitzt er zudem auch eine unschätzbar große emotionale Intelligenz. Normalerweise findest du im Musikgeschäft riesige Ego-Haifische − nicht missverstehen: Haifische sind eigentlich wundervolle Tiere, allerdings nicht, wenn sie dir die Hand abbeißen. Peter hat über die Jahre eine Belegschaft aufgebaut, die allesamt Musik lieben, und somit ist die Richtung des Labels aus dem gemeinsamen Konsens abgeleitet, den wir als musikalischen Stamm haben.

Es gibt in diesem Stamm einige mit einem sehr guten Gespür dafür, was »weird« ist und zu uns passen könnte. Die Künstler auf Ninja Tune haben alle gemeinsam, dass sie sich selbst verstanden haben. Leute wie beispielsweise Mr. Scruff, der einer der besten eklektischen Party-DJs ist, oder Kid Koala, ein fantastischer Entertainer. Oder Young Fathers … wer hätte erwartet, dass ein paar Typen aus Edinburgh der heißeste Act der britischen Musikszene werden, obwohl ihr Sound recht unterproduziert ist.

Heutzutage geht es ja eigentlich darum, alles lauter und fetter zu machen. In den 60ern wurde schon gesagt, dass Popmusik im Vergleich zur klassischen Musik keine Dynamik hat − heutzutage haben wir tatsächlich keinerlei Dynamik mehr, besonders im Dance-Bereich − es ist eine Monokultur des Hörens, wenn man so will. Allerdings hängt es dem Hörer mittlerweile zum Halse raus, Künstler zu hören, die wie alle anderen klingen. Bei den Young Fathers kann man ihren Charakter durch die Musik und die Videos fühlen, weshalb sie perfekt für unser Label sind. Wenn die Leute nach der geheimen Zutat fragen, muss ich sagen, dass die geheime Zutat für jede Person anders ist − das ist das Magische daran. Ansonsten wäre es nur eine Formel.

Wie stehst du zum aktuellen Vintage-Hype im Hardware-Bereich? Was macht einen originären Sound wirklich aus?

Ich habe eine richtige 303, ich erinnere mich an die ersten ACID-Tracks und an ein Interview mit Marshall Jefferson, in dem er sagte: »Eines Abends, als wir alle high waren, hörten wir diese Tracks und sagten uns: ›Es hat eine Stimmung, lass es uns veröffentlichen!‹ « Gute Entscheidung, der Track war der Hammer − mit diesem ewig langen Drummachine-Part, zu dem sich die 303 langsam dazuschleicht und danach total ausrastet − ich hab das damals immer mit voller Lautstärke auf meinem Gettoblaster gehört. Ich war so verblüfft − wie konnten eine Drummachine und eine schräge Synth-Line so magisch sein? Die Antwort war einfach: Es war die 303! Die 303s wurden leider ziemlich schnell ziemlich teuer, und nur wenn du eine hattest, konntest du diesen Sound erzeugen − heutzutage kannst du dir einen Free-VST 303-Software-Clone runterladen, und ich glaube, wenn man beides mit – einander vergleicht, kann man kaum sagen, welche davon die Original-303 ist.

Ich liebe meinen Laptop mit der unglaublichen Pallette an Softsynths und Effekten, die ich einfach mitnehmen kann. Ich kann den Laptop zusammenklappen, nach Afrika fliegen und mir ein Studio neben den Bahngleisen in Soweto einrichten, um dort auszurasten und Musik zu machen − alles mit virtuellen Tools, die mich in einem echten Studio sicherlich ’ne Million kosten würden. Und das alles geht heute in meinen Rucksack − fantastisch!

Ich habe auch mit großem Interesse das Wachstum der Modular-Szene beobachtet. Ich war auf der ersten Superbooth, und ich fand es einfach umwerfend. Wenn man mal überlegt, wie das Eurorack angefangen hat, und jetzt 25 Jahre später kommt man zur Superbooth, und da sind 300 Hersteller, die alle für das Eurorack produzieren − das war so schön zu sehen. In dem Rahmen haben wir abends einen Ambient-Jam gemacht, Cosmic Baby war auch dabei, und es war richtig gut. Dazu muss man wissen, dass ich heutzutage sehr kritisch bin, was Musik angeht. Das meiste, was mir vorgespielt wird, kann ich einfach nicht mehr hören − zu viel Formel, alles hat man irgendwie schon mal gehört. Sobald ich etwas schon mal gehört habe, schaltet mein Gehirn einfach ab. Ich kann es wortwörtlich nicht mehr hören. Ich sage mir immer, dass ich nett sein muss, weil ich die Menschen ja motivieren will. Aber es fällt mir wirklich schwer, weil ich einfach keine neuen Ideen höre.

Aber damals dieser Ambient-Jam mit Ingmar aka Dr. Walker war anders. Das war genau das, weshalb ich nach Berlin gekommen bin, um Cutting Edge Live Electronica zu hören. Aber so was passiert nicht alle Tage. Es erinnerte mich an den Spirit von Krautrock, mit Cluster und Neu! und all den Bands. Und da kommt doch alles her, von ein paar Irren, die zusammen high werden und an den Instrumenten total ausrasten − darum geht’s doch eigentlich! Und so was wie die Superbooth hat den Spirit wieder reanimiert. Insgesamt eine gesunde Gegenbewegung zu dem ganzen Computerding.

Ich liebe, wie gesagt, meinen Computer, aber ich liebe auch diese Jungs ohne Computer. Andreas Schneider tauchte da mit einem Reisekoffer auf, der mit ein paar crazy Modulen vollgepackt war. Die Rhythmen, die aus so was entstehen, wenn du die ganzen Geräte ohne einen richtigen Timecode miteinander syncst, sind viel interessanter als mit einem normalen Grid. Manchmal ist zu tight einfach nicht gut. So sehr ich Ableton liebe, es macht die Sache einfach ein wenig zu einfach, und sobald ich merke, dass etwas vorhersehbar ist, verliere ich mein Interesse.

Hier verhält es sich aber wie mit allen Tools: Es kommt darauf an, wie man es benutzt. Wann gab’s das letzte Mal einen Track aus Ableton, der nicht im 4/4-Takt war? Obwohl man es vor sich auf dem Bildschirm hat, macht es aber kaum einer. Alle sind zu faul oder zu sehr in der Vorstellung gefangen, wie etwas zu sein hat. Wenn ich es schaffe, aus dieser Denke auszubrechen, bin ich glücklich.

Mit MidiVolve für Max for Live habe ich etwas gebaut, was diesen Zufallsfaktor wieder ins Spiel bringt. Gerade in Bezug auf Rhythmus finde ich das sehr spannend, weil ich so etwas von mir aus niemals programmieren würde. Ich bin zu sehr in diesem »Bumm/ Tschack«-Ding gefangen, aber dieses Teil schert sich einen Dreck darum, wo die Zählzeiten liegen, und trotzdem entstehen Grooves. Es ist ein Versuch, aus dem Käfig auszubrechen. Ich habe vor einiger Zeit eine Rede auf dem Loop in Berlin mit dem Namen »Why Electronic Music needs to be a lot wilder« gehalten. Es war ein Versuch, die Zwangsjacke abzustreifen, die wir alle tragen, und zurückzufinden in die Glückseligkeit der Anarchie.

Was ist dein nächstes größeres Projekt?

Vor etwa einem Jahr ist bei mir etwas Seltsames passiert. Ich habe zu mir selbst gesagt: »Matt, ich denke, du solltest aufhören, neue Projekte zu starten, und dafür die Projekte beenden, die du bereits angefangen hast!« Einen großen Teil meiner Energie stecke ich ja in die Konzeption und das Engineering von Software − für mich eine Art Meta-Kunst. Die Musiksoftware Ninja Jamm zum Beispiel ist neben ihrer reinen Funktion auch mein persönlicher künstlerischer Kommentar zu Loop-Musik, Breakbeat und EDM. Zudem hatte ich noch das Spiel Robbery, den visuellen Synthesizer Pixi, den Riff-Generator MidiVolve und eben Ninja Jamm am Start. Darüber hinaus musste ich nebenher noch eine neue Live-Show für Coldcut planen.

Also habe ich das letzte Jahr damit zugebracht, Angefangenes zu beenden und mich von Neuem fernzuhalten. Auf der einen Seite ist das durch das ganze Serotonin wirklich befriedigend, auf der anderen Seite ist es aber auch wirklich harte Arbeit. Nun habe ich vor knapp einer Woche mit MidiVolve tatsächlich das letzte Projekt beendet. Nachdem ich die finalen Daten an Ableton übertragen hatte, starb am darauffolgenden Tag mein Laptop.

Gespenstisch …

Ja. Es war eine sehr gute, sechs Jahre alte Maschine, das letzte 17″-Macbook Pro mit Superdrive, aufgerüstet mit 2 TB Harddisk-Speicher. Wäre das Ganze vor einem Jahr passiert, hätte mich das wirklich angepisst, aber irgendwie hat es geduldig gewartet, bis alle Arbeit getan war. Vielleicht war es schwarze Magie … Ich habe es aber auch gepflegt, weil es eins der besten und flexibelsten MacBooks aller Zeiten war. So was gibt es leider heute nicht mehr. Nun bin ich gezwungen, mir eine dieser neuen, verkapselten Kisten zuzulegen.

Ich erinnere mich an einen Moment mit meinem Laptop, als ich irgendwo unterwegs war. Beim Öffnen des Rechners dachte ich: »Du bist wirklich eine sehr gute Maschine. Du startest immer, wenn ich dich brauche, jedes verdammte Mal.« Ich liebe meine Maschine, sie ist irgendwie ein Teil von mir. Dabei ist sie irgendwie auch immer die Wiedergeburt einer Maschine, mit der ich vorher lebte. So wird auch mein nächster Rechner eine Art Reinkarnation meines bisherigen und mein neuer Gefährte werden. Es ist eine wechselseitige Beziehung: Er achtet auf mich, ich achte auf ihn! Ich denke, ohne diese Maschine wäre ich ein anderer.