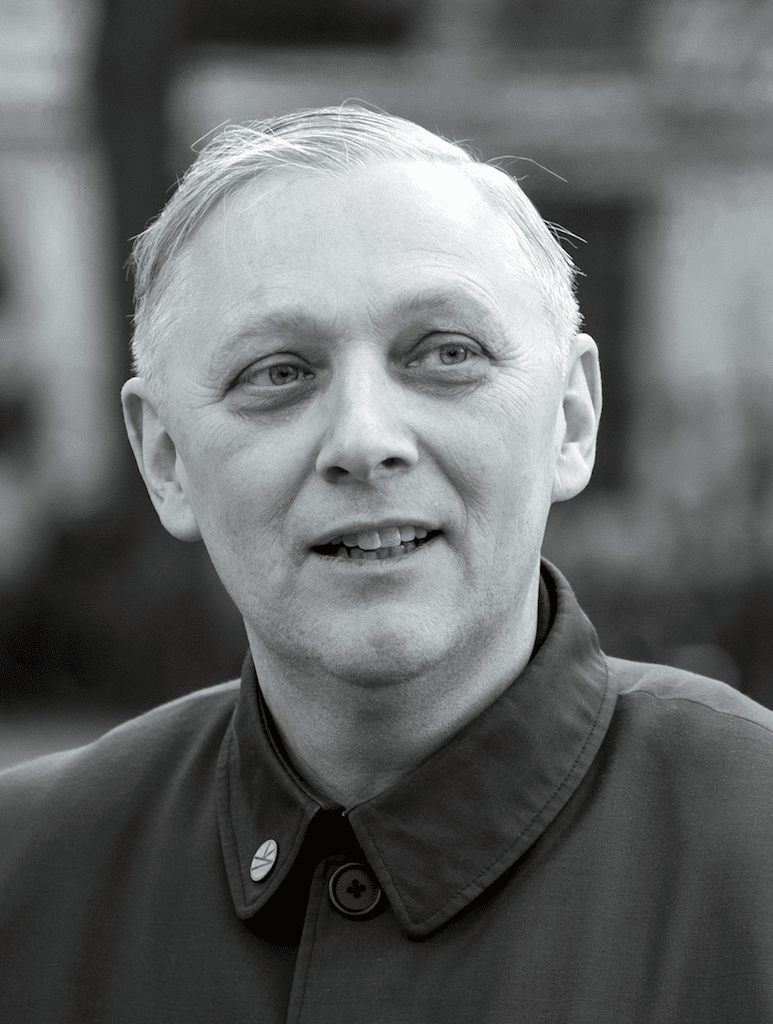

Mark Reeder im Interview: Über die Berliner Musikszene der 80er Jahre

Eigentlich wollte Mark Reeder in Deutschland nur ein paar Platten kaufen! Mittlerweile gehört der charismatische Brite aus Manchester zum Urgestein der Berliner Post-Punk- und Techno-Szene. Von seiner Wahlheimatstadt aus beeinflusste und prägte der stets edel uniformierte Musiker, Produzent und Labelbetreiber dazu maßgeblich die musikalische Entwicklung diesseits und jenseits der Mauer.

In seinen bewegten Jahren in Berlin fungierte Mark unter anderem als Promoter für Joy Division oder Live-Mixer der Toten Hosen und veröffentlichte auf seinem eigenen Label Künstler und Projekte wie Paul van Dyk, Mijk van Dijk oder Cosmic Baby. Darüber hinaus betätigte er sich auch schauspielerisch in den „Low Budget Art-Horror“-Klassikern Nekromantik 2 und Der Todesking von Jörg Buttgereit, in denen er auch schon einmal den Kopf verlor. Wir trafen uns mit Mark auf frisch Gebrühtes und Gebäck in einem Café in Kreuzberg, um über das Berlin der 80er-Jahre, Joy Division, Ost-Punks, seine eigene Dark-Wave-Formation Die Unbekannten und das musikalische Leben in Berlin zu plaudern.

Bist du eigentlich tatsächlich ursprünglich über die Elektronische Musik nach Berlin gekommen?

Eigentlich schon. Diese Musik faszinierte mich schon von klein auf. Vor allem Bowies Low und Heroes und die Deutsche Elektronische Musik haben mich später sehr inspiriert. Meine aller-allererste Schallplatte kaufte ich 1962 als Vierjähriger. Es war die Single Telstar von The Tornados. Der Track hatte eine wunderschöne Melodie, war aber pur instrumental und ist für mich eine der Ursprungs-Techno-Platten. Ich habe meine Mutter so sehr genervt, dass ich den Song noch mal hören will. Meine Mutter meinte nur: „Junge, das ist Radio, und der Song läuft nur einmal am Tag.“ Irgendwann war sie so bedient, dass sie mich in einen Plattenladen geschleppt hat, wo ich mir die Platte kaufen durfte. Die Scheibe habe ich immer noch! Mit etwa zehn Jahren hörte ich zum ersten Mal bewusst einen Synthesizer. Davor kannte ich in dieser Richtung eigentlich nur das Thema aus der TV-Serie Dr Who von Delia Derbyshire & the BBC Radiophonic Workshop, aber ich war damals viel zu jung, um zu verstehen, dass es sich dabei um elektronisch erzeugte Musik handelte. Mein Cousin wollte eine Stereo – anlage kaufen und schleppte mich mit zu jemandem, der ein Radiogramme – eine Art Schrank mit Plattenspieler, Lautsprechern und einem Getränkehalter in der Mitte – verkaufte.

№5/6 2017

- Editorial

- Facts & Storys

- Modular Kolumne

- EVANESCENCE

- Im Gespräch mit Lars Eidinger

- HÄMMERN MIT DEN GRANDBROTHERS

- Reisen & Neuanfänge: Lucy Rose

- Keys4CRO: Tim Schwerdter

- Klangbastler Enik & Werkzeugmacher Gerhard Mayrhofer

- Bei Klavis in Brüssel

- BACK TO THE ROOTS: AKAI MPC X

- Dexibell Combo J7

- DICKES BRETT: POLYEND SEQ

- Mr. Hyde & Dr. Strangelove jagen Dr. No

- Visionäre: MIDI In My Head!

- DIE ELKA-STORY

- Transkription: Michael Wollny

- Impressum

- Inserenten, Händler

- Das Letzte − Kolumne

In seiner Wohnung hat er uns, die wir bis dahin komplett mit Mono aufgewachsen waren, dann Stereo demonstriert. Als Vorführplatte wählte er Switched On Bach von Walter Carlos – so etwas hatte ich in meinem Leben noch nicht gehört. Da ich als Kind in der Schule Geige gespielt hatte, kannte ich diese Art von Musik, aber plötzlich war da dieser futuristische Klang. Mein Cousin fand es total schrecklich, aber für mich war das wirklich Science-Fiction. Ab diesem Moment war ich davon besessen, mehr zu erfahren und mir alles, was mit Synthesizern zu tun hatte, anzuhören. Mit 10 Jahren kaufte ich mir dann Jimi Hendrix’ Electric Ladyland – die LP war psychodelisch, in Stereo und hatte viele nackte Frauen auf dem Cover. Viele Platten waren natürlich Schrott. Es gab Anfang der 70er-Jahre aber auch viele interessante und vor allem experimentelle Sachen, wie beispielsweise Karlheinz Stockhausen oder die ersten Kraftwerk- Alben. Das fand ich total irre, allerdings waren gerade deutsche Platten wie etwa von der Deutschen Grammophon, Sky oder Brain Label in England nur schwer zu bekommen. Außerdem waren Synths in England irrsinnig teuer; als Normalsterblicher konnte man das gar nicht bezahlen. Vorreiter der Krautrock-Ära waren für mich natürlich auch Klaus Schulze, The Cosmic Jokers, Tangerine Dream, Can, Cluster, Faust, Neu! und Guru Guru.

Die Szene auf der Insel war zu dieser Zeit ja auch eine völlig andere.

Auf jeden Fall. Man hörte Deep Purple, Black Sabbath und so was alles. Kraut-Rock war im Gegensatz dazu unkommerziell. Das war keine Popmusik, es war Kunst. Wenn du die frühen Tangerine-Dream-Platten hörtest, klang das alles wie ein großes Experiment. Das fand ich total geil, außerdem konnte ich meine Eltern damit ärgern. (lacht) In der deutschen Musik gab diese irrsinnig experimentellen und abstrakten Scheiben, die man allerdings in keinem normalen Laden kaufen konnte.

Es hat dich also praktisch mitten in der Rebellionszeit gepackt?

Ja. Mit 14 fing ich dann an, in einem Plattenladen zu jobben. Natürlich habe ich nur die Titel katalogisiert und ins Regal sortiert, das wollte damals keiner machen. Im Gegenzug durfte ich mir dann Platten aussuchen. So kam ich dann auch an die ganze neue Musik. Das war wirklich interessant. Und wenn man es genau nimmt, bin ich dadurch auch nach Deutschland gekommen. Ich reiste nach München, Köln, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt und in jedes Kaff, in dem es einen Plattenladen gab, den ich abklappern konnte. Berlin war zu dieser Zeit allerdings weit weg, in der Mitte der DDR, und man wusste auch nicht so richtig, wie man dort überhaupt hinkommen sollte. In WestDeutschland gab es eine regelrechte Abneigung gegen diese Stadt, die durch die Präsenz der Alliierten des zweiten Weltkriegs alles andere als ein Vorzeigeobjekt zu sein schien. Angeblich zog es nach Berlin nur den Dreck und Abschaum, den sonst niemand haben wollte: Wehrpflicht-Flüchtlinge, Schwule und Transen. Eines Tages sprach ich in einem Frankfurter Café mit einer älteren Dame, die aus Berlin kam und mir erzählte, dass Berlin total super ist. Ich wusste es, Bowie konnte sich nicht irren. Plötzlich war mir klar: Ich muss da hin! Die allererste Person, der ich am Tag meiner Ankunft in Berlin begegnete, war ein Transvestit hinter der Bar einer Kneipe, in der morgens früh um 10 Uhr Bauarbeiter an Automaten spielten, Schnaps tranken und sich über Fußball unterhielten. Das hat mir die Augen geöffnet. Ich dachte mir, wenn an diesem Ort alles Menschliche so akzeptiert und normal ist, muss diese Stadt etwas Besonders sein. Ich blieb.

Du hattest also deine Insel gefunden?

Ab diesem Zeitpunkt tauchte ich hier komplett ein. Da war dann auch noch die Geschichte mit Factory Records. Ich war damals der „German Promoter“ meiner Kumpels von Joy Division, bevor sie überhaupt dort unter Vertrag waren. Von ihrem Debüt Unknown Pleasures verschickte ich eine Menge Platten an alle möglichen Medienvertreter – leider ohne Reaktion! Niemand interessierte sich für diese miserable Band aus Manchester – zu meinem Unverständnis. Das war doch die beste Platte der Welt von der besten Band der Welt! In der Berliner Musikszene, in der alles so offen schien, versuchte ich, Radiosender aufzutun, die eventuell diese Musik spielen würden – aber nichts passierte. Erst später, nach dem Tod von Ian Curtis, hörte man dann den einen oder anderen Dinge sagen wie „Habe ich schon immer gerne gehört“ oder „Habe ich schon immer gespielt“. Ja, ja, ich weiß … (lacht)

Bist du damals auch direkt schon selbst als Musiker unterwegs gewesen?

Vor Berlin habe ich in einer Punk-Band mit meinem Schulfreund Mick Hucknall, dem späteren Sänger von Simply Red, gespielt. Einige Zeit davor hatten wir bereits ein anderes Projekt: die Joe Stalin’s Red Star Radio Band, die im Prinzip aus so etwas wie dem Gitarrensolo aus Lynyrd Skynyrds Free Bird in Endlosschleife bestand. Als Hucknall dann 1976 das erste legendäre Sex-Pistols-Konzert in der Lesser Free Trade Hall in Manchester sah, sagte er zu mir: „Ich habe die Zukunft gesehen!“ Danach gründeten wir eine PunkBand, The Frantic Elevators. Irgendwann habe ich es dann aber nicht mehr ausgehalten. Ich musste raus. Nach Deutschland Platten kaufen und danach wieder zurück – aber es kam anders … (lacht!)

Welche Begegnungen haben dich in Berlin am meisten geprägt?

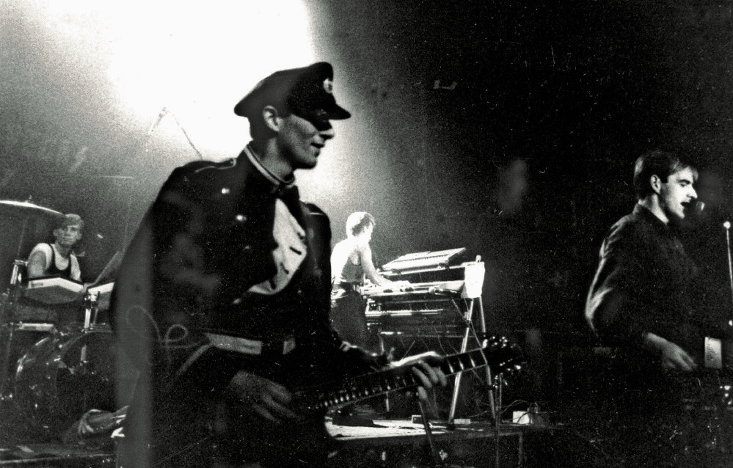

Als Brite warst du hier natürlich in der Minderheit – war aber auch egal. Das Berlin der 70er war noch sehr hippiehaft, nicht so new-wavig, wie man oft glaubt. Es gab an ein oder zwei Orten kleine Punk-Klubs, die sich aber nie lange hielten. Das Stadtbild prägten amerikanisch geprägte Rock-Kneipen, die Foreigner und Toto spielten, und natürlich Soul-Diskotheken. Punk-Versuche, wie das SO36 oder der großartige Exxcess Klub, machten auf und spätestens nach einem Jahr wieder zu. Die Berliner Klubs hatten eine Mark mit seinem Freund Bernhard Sumner von Joy Devision/New Order wirklich kurze Lebenszeit. Das immer Neue und Unkommerzielle war aber auch aufregend. In Manchester waren Läden seit Jahren etabliert, mit einer Handvoll Menschen, die entweder musizierten oder im Publikum standen. Dort Musik zu machen war ein Ausweg aus Arbeitslosigkeit und der eigenen Misere. Wir mussten das tun. In Berlin gab es kein Bedürfnis, Musik zu machen, die unbedingt zum Hit wird. Expressionismus statt Kommerz, hier ging es um die Leidenschaft und das Gefühl, sich ausdrücken.

Gilt das aus deiner Sicht auch für die Elektronische Schule in Berlin?

Für ein Land wie Deutschland, das weltweit Vorreiter der Elektronischen Musik war, hatte Berlin schon fast armselig wenig in dieser Richtung zu bieten. In den frühen 70ern brachte Berlin Tangerine Dream, Klaus Schulze, Ashra-Tempel oder Konrad Schnitzler hervor, dann kam lange nichts mehr. Ich kann mich erinnern, es gab gerade einmal eine Synth-Punk-Band, P1E von Michael Schäumer und Alexander Hacke, mit denen ich mich anfreundete. Ansonsten war es sehr schwierig, denn niemand hatte das Geld für einen echten Synthesizer. Nach Experimenten auf Radio War mit einer Syndrum konnten wir uns von der ersten UnbekanntenPlatte endlich einen Korg MS-20 leisten, der absolute Wahnsinn. Klaus Schulze schenkte mir noch einen von seinen Synths, einen Micromoog, und ich wusste im Nachhinein auch genau, warum er mir den gegeben hat. (lacht) Das Ding hatte eine eigene Seele, es verstimmte sich, wann immer es wollte, die Parameter verstellten sich von alleine und reagierten dazu empfindlich auf Luftfeuchtigkeit, besonders in unserem klammen Kreuzberger Proberaum. So klang derselbe Song niemals gleich. Obwohl es der Horror war, das Ding live zu spielen, habe ich es geliebt. Leider habe ich ihn nicht mehr.

Du warst auch mal im Besitz des legendären Synthesizer The Powertran Transcendent 2000, der unter anderem die unvergessene Hookline des Joy-Division-Masterpiece Love Will Tear Us Apart beisteuerte. Was hatte es mit dem Synth auf sich?

Bernard Sumner, der Gitarrist von Joy Division und heutige Sänger von New Order, hat diesen Synth selbst gebaut – wie gesagt, Synthesizer waren in UK sehr teuer. Er hat in einem Musikmagazin für 300 Pfund einen DIY-Bausatz entdeckt: „Build your own Synthesizer! The Transcendent 2000!“ 300 Pfund, so ein Ding kostet eigentlich 3.000 Pfund. Alles kam in Plastiktüten. Es waren nur Einzelteile und Kabel. Es wurde wirklich der Synthesizer, der fast auf jeder JoyDivision-Platte seine unvergesslichen Synth-Flächen hinterließ. Nach Fertigstellung der Platte Closer haben sie sich dann einen ARP Omni geleistet, und Bernard brauchte den Transcendent nicht mehr und gab ihn mir.

Wann kam dann die Gründung deines eigenes Label MFS?

MFS habe ich im Dezember 90 gegründet. MFS steht für „Masterminded For Success“, aber natürlich auch für „Ministerium für Staatssicherheit“. Ich wollte, dass diese drei Buchstaben niemals vergessen werden! Vorher habe ich die letzte Platte der DDR kurz vor dem Mauerfall produziert. (lacht) „Die Vision“ hieß die Band, und die Platte hieß Torture. Das war in den Amiga Tonstudios direkt an der Mauer, die DDRVersion der Hansa Studios, einem ehemaligen Kino in der Brunnenstraße. Total cool! Man wäre niemals auf die Idee gekommen, dass dort hinter einer stinknormalen Wohnungstür ohne Schild ein Tonstudio versteckt war. Natürlich sollte keiner wissen, wo die OstStars ihre Scheiben aufnahmen. Die letzte Studioaufnahme mit Die Vision habe ich am 2. November 1989 gemacht. Um mir Gedanken über den finalen Mixdown zu machen, fuhr ich in der Nacht vom 8. auf den 9. November mit ein paar Freunden auf eine Urlaubstour durch den noch kommunistischen Ostblock: Polen, die Tschechoslowakei, Ungarn und Rumänien. Wir haben schließlich erst Tage später in Ungarn aus der Zeitung erfahren, dass die Mauer gefallen ist. Und wir waren nicht dabei. Als ich wieder in Berlin ankam, war das Plattenlabel Amiga quasi schon Geschichte. Nach dem Mauerfall konnten die Leute endlich raus und sich selbst ihre erste Platte von Pink Floyd oder Led Zeppelin kaufen. Für Die Vision interessierte sich plötzlich kein Mensch mehr. Amiga hat sich dann in „Zong“ umbenannt. Das fand ich total doof und fragte, ob wir daraus nicht Zony machen könnten. Das fand man aber überhaupt nicht lustig. (lacht) Das Album wurde schließlich im Vielklang Studio in West-Berlin zu Ende produziert. Die letzte Platte der DDR war sozusagen auch das erste Joint Venture von Ost und West. Im Westen wurde auf Rough Trade veröffentlicht, im Osten auf Zong – es wurden nur 1.000 Exemplare der Die-Vision-Platte gepresst und verkauft, alle anderen haben sich die Platte wie gewohnt auf Kassette kopiert. Die komplette DDR kannte diese Scheibe, und für viele Ost-Kids war diese der eigentliche Soundtrack zur Wende, nicht die Scorpions, David Hasselhoff oder Der Klang der Familie.

Das legendäre Amiga-Studio war also plötzlich einfach weg?

Zum Glück hatte ich vorher wenigstens noch die ersten Takes für den A&R von Amiga zum Zu-Hause- Hören gemacht – pur aufgenommen und abgemischt mit ihrem selbst gebauten Mischpult. Das Studio war schon ein Meisterwerk, ein Monument. Es war wie Frankensteins Monster aus irgendwelchen Teilen in Eigenregie gebaut, im Rücken hing ein kompletter Schaltplan. Wenn etwas kaputtging, haben sie’s einfach wieder zusammengebaut. Ganz rechts am Pult waren die Höhenregler, links die Bässe und in der Mitte die Mitten, es war ein riesiges Biest. Ich weiß nicht, was mit dem Studio nach der Wende passiert ist. Ich denke, sie haben es verschrottet. Dort hatten sie auch eine Otari, allerdings nur die Hülle. Drin waren Teile von Telefunken, Studer und anderen Herstellern, ein Monster von 24-Spur-Tonbandgerät. Alles, was sie bekommen konnten, wurde verbaut. Im Westen waren beispielsweise zu der Zeit Fernbedienungen modern, also haben sie irgendwelche Omis im Westen in Elektro läden Schalter kaufen geschickt. Sie bauten einen Metallkasten mit Kippschaltern und Knöpfen, der auf einem Snare-Ständer mit Gaffa-Tape befestigt war. Der „Drop-In“ zum Rekorden via Fernbedienung hatte eine Latenz von fünf Millisekunden. Dafür brauchte man Übung. Aber das konnten die Jungs aus dem Amiga gut.

Welche Instrumente hatte das Amiga-Studio zur Verfügung?

Die Tonleute erzählten mir, dass die DDR-Regierung 1966 zum FünfJahres-Plan der Rockmusik beschlossen hatte, in Instrumente zu investieren. Sie hatten einen ganzen Wald an Neumann-Mikrofonen, bestimmt 20 Stück. Ein original 60er-Jahre Mellotron, ein Steinway Grand Piano, eine weiße 66er Fender Stratocaster, einen Vox AC-30 und einen Marshall-Gitarrenverstärker und einen Bass-Amp. Die Studioleute haben offiziell Geld vom Staat bekommen, um im Auftrag der DDR im Westen einzukaufen. Nur Computer gingen nicht. In der DDR konntest du einfach keine elektrischen Instrumente kaufen, die meisten Gitarren kamen aus der Tschechoslowakei oder Ungarn. Geniale Russische Synthesizer gab’s leider auch nur in Russland. Anfang der 80er konnte man nur sehr schwer seine ostgebaute Gitarre über die Grenze der DDR bringen, gegen Ende lockerte sich das. Der Staat unternahm auch eigene Gehversuche, Punk-Bands zu fördern und mit ihnen eine Platte aufzunehmen. Es gab dann sogar eine Compila – tion mit dem Namen „Die anderen Bands“. Als DDR-Künstler wurdest du auch eingestuft und bekamst einen Schein, der dir erlaubte, in Jugendklubs aufzutreten, dieser Schein legte somit aber auch fest, wie viel Geld du als Musiker verdienen durftest. Junge Künstler starteten meistens mit Stufe 1 und durften nur in Jugendklubs spielen. Für Singer/Songwriter galt meistens die Stufe 3, und du konntest vor Publikum oder bei Festen der Sozialistischen Jugend auftreten. Dieser Schein war sehr wichtig. Als reine Punkband konntest du diesen Einstufungsschein fast vergessen.

Vor der Wende gab es aber auch noch ein legendäres Kirchenkonzert in Pankow?

Die Jungs von Die Vision spielten auf unserem zweiten illegalen Openair-Konzert an der Pankower Hoffnungskirche als Vorband der Toten Hosen. Als Vorwand deklarierten wir es als Benefizkonzert für hungernde rumänische Waisenkinder. Es durften nur so wenig Leute wie möglich Bescheid wissen, und wir mussten alles relativ klein halten. Stasi-Spitzel waren überall, auch im Freundeskreis, es hätte einfach jeder sein können. Zum ersten Konzert in einer Kirche in Rummelsburg haben wir 30 Leute eingeladen, die dann auch da waren. Zur zweiten „Blues-Messe“ in Pankow luden wir ebenfalls nur 30 Leute unter strengster Geheimhaltung ein – auf einmal standen 600 Menschen auf dem Kinderspielplatz vor der Kirche, inklusive Volkspolizei – wir waren geschockt! Die Polizisten kamen zum Pfarrer und sagten: „Die Toten Hosen dürfen auf keinen Fall spielen!“ Wir mussten schnell handeln. Ich sagte zum Pfarrer „Teile den Leuten mit, die Toten Hosen dürfen nicht spielen, aber dafür spielt eine Band aus Dresden.“ So spielten die Hosen schließlich anonym satte 45 Minuten, bevor die Vopos anrückten und alles auflösten – eigentlich wollte sie nämlich jeder hören, IMs (Inoffizielle Mitarbeiter der Staatssicherheit; Anm.d.Red.) inklusive.

Du hast den Osten aber auch noch weitreichender mit Musik versorgt …

Ich freundete mich mit einem Mädchen aus OstBerlin an, die unter anderem John Peel via West- Radio hörte und auch sonst ziemlich gut Bescheid wusste und mich schließlich ihrem Freundeskreis vorstellte – alles Ost-Punks. Man sah ihnen an, wie sehnsüchtig sie waren, es ging ihnen nur um Musik – alles andere war egal! Ich begann damit, Mixtapes anzufertigen und in die DDR zu schmuggeln. Die Kids vervielfältigten die Tapes und reichten sie weiter… und wenn die Kassette nach zahllosen Kopien noch so rauschte, Hauptsache, man hatte sie. Das war mein Beitrag zum Verfall der DDR. Heiß begehrt waren auch die späteren Mitschnitte von Monika Dietls Kultsendung S-F-Beat, die den Beginn der Techno-Szene in Ost und West einläutete. Sie hatte viele ihrer Platten und Tapes im Übrigen ebenfalls von mir. (lacht)

Wie ging es eigentlich mit dir musikalisch weiter?

Ich hatte ja meine eigene Band namens Die Unbekannten. Trotz unserer Unbekanntheit ging im Übrigen die weltweit erste Platte mit einem Prototypen des Roland TR-606, den wir von Adrian Wright von The Human League hatten, auf unser Konto. Er hatte ihn von Roland zum Testen bekommen, wusste aber nicht, was er damit anfangen sollte. Wir nahmen die 606, und ein paar Tage später haben wir Don’t Tell Me Stories in Harris Johns legendärem Tonstudio aufgenommen. Bernard von New Order fragte mich, ob wir nicht Lust hätten, als Vorband mit auf Europa-Tour zu gehen. Ich sagte zu, allerdings waren wir nur zu zweit und unsere Möglichkeiten somit etwas begrenzt. Wir brauchten auf jeden Fall einen Schlagzeuger, einen zusätzlichen Bassisten und einen Keyboarder. Unseren Namen änderten wir für diesen Anlass in „Shark Vegas“. Wir dachten uns, da uns eh keiner kennt – denn wir waren ja Die Unbekannten (lacht) –, dürfte es international ruhig etwas griffiger sein. Für die New-Order-Tour mussten wir soundtechnisch ohnehin ein wenig umdenken, und da kam der neue Roland MC-202 gerade recht.

Und dann kam der Techno?

Nach Shark Vegas habe ich zuerst unter dem Projektnamen „Alien Nation“ angefangen, Acid House zu produzieren. Zu der Zeit, als ich im Osten MFS gründete, wollten die A&Rs von Amiga natürlich Einfluss auf die ersten Veröffentlichungen nehmen. Sie bestanden darauf, dass ich meine Alien-Nation-Platte auf meinem eigenen Label rausbringe, was ich nicht wollte. Ich hatte keine Lust, mein eigener Kunde sein. Heute schämt sich keiner mehr dafür. Mir war wichtiger, Platz für andere zu schaffen und sie zu fördern. Ich finde es schlimm, als DJ Platz 1 in den eigenen DJ-Charts zu belegen. Ich würde meine eigene Platte noch nicht mal erwähnen, selbst wenn sie in den Top 10 wäre. Das war in den 80ern anders, aber das ist leider der Preis des Kapitalismus. Und Erfolg heißt ja auch heute noch lange nicht, dass du auch viel Geld verdienst. Wenn dich früher ein Label gesignt hat, war das eine Bestätigung für dein Können, das war etwas ganz Besonderes. Ab 2000 machte dann jeder sein Ding, gründetet sein eigenes Label, die Plattenverkäufe gingen in den Keller, und es fing so langsam mit den Downloads an. Viele produzierten auf einmal Tracks wie Sand am Meer, doch mit echter Bestätigung hatte das nichts mehr zu tun. Und mal ganz ehrlich: Willst du zukünftig auf 180 Gramm schwarzem Vinyl-Gold wirklich eine Blümchen- oder Mark’Oh-Platte besitzen? Bestimmt nicht … Zum Glück, hat sich das Blatt analog zu den steigenden Schallplattenverkäufen mittlerweile wieder gewendet.

Was hattest du mit dem Tresor zu tun?

Berlin hatte schon immer eine Portion Industrial und Abstraktes im Techno. Das merkst du doch schon an Tekkkno mit drei Ks, das war der richtig harte Techno. (lacht) Auch wenn du „Der Klang der Familie“ hörst, erkennst du diesen typischen, technoiden Industrial-Sound. Der frühere Tresor war reinste, industrielle Landschaft, sozusagen eine großartige Kathedrale der Industrie. Es war das Techno Mekka. Dimitri Hegemann, der Macher des Tresors, und wir teilten uns in den 80ern einen Übungsraum: wir – Die Unbekannten – und seine Band hieß Leningrad Sandwich. Er hat mir immer seinen Korg Polysix geliehen, weil er ihn nicht brauchte, und ich hatte einen Synthesizer mehr. Wir spielten zusammen schon auf dem ersten Atonal-Festival, unsere Wege kreuzten sich oft, was sich bis heute nicht geändert hat. Als er den Tresor gefunden hatte, wollte er einen Sampler rausbringen, hatte aber gar nicht genug Tracks für eine Compilation. Ich schlug ihm vor, ein paar Tracks von meinem Label MFS auf seinen Sampler zu packen, mit dabei Comic Baby, Mijk van Dijk und VOOV.

Stichwort Cosmic Baby: Ein Meilenstein und MegaAlbum, Stellar Supreme, ist 1992 auf MFS rausgekommen. Wie ist es dazu gekommen?

Comic Baby, bürgerlich Harald Blüchel, hatte vorher etwas andere Musik gemacht und suchte einen neuen Sound und ein neues Label. Techno war gut und schön, aber ich hatte viele Freunde, die Techno nicht richtig verstanden. So dachte ich, es müsste nach den minimalen, brachialen Anfängen jetzt endlich wieder eine Melodie her. Der Sound sollte die euphorische Stimmung der Wiedervereinigung und das Ecstasy-Feeling musikalisch umsetzen. Gleichzeitig sollte es aber auch trippy, hypnotisch und tranceinducing klingen. Ich wollte eine Mischung zwischen Richard Wagner und Klaus Schulze. Ich habe das Ganze dann „Hypno-Trance“ genannt, und die erste Compilation hieß Tranceformed From Beyond. Es war die erste Trance-Compilation überhaupt. Heute würden die Leute wahrscheinlich „Chillout“ dazu sagen. Persönlich kann ich mich heutzutage nicht mehr wirklich mit diesem mittlerweile stark verwässerten Abklatsch von Trance identifizieren. Nachdem Comic Baby 1994 dann zu BMG gegangen war, fehlte mir plötzlich mein Zugpferd. Also ging ich über in die nächste Phase meines Labels, und förderte den jungen DJ Paul van Dyk. Ich schickte ihn ins Studio mit Johnny Klimek, der heute Filmkomponist ist und z. B. die Musik zu Tom Tykwers „Lola rennt“ oder „Das Parfum“ komponiert hat. Meine Label MFS und Flesh habe ich schließlich bis 2007 betrieben und alles erreicht, was ich damit erreichen wollte. Ich hatte mit Trance und später Wet&Hard zwei neue Musikrichtungen kreiert und Künstler aus Ost-Europa unter Vertrag, denn die Grundidee war ja ursprünglich, mit MFS eine Plattform für Ost-Künstler zu schaffen. Ich habe mit meinem Label immer Hilfe geleistet, mich aber nie eingemischt!

Sehr geehrter Her Reeder!

Kennen sie aus den 80 zigern eine Gruppe namens Trio Mundane (experimentelle auch elektronische Musik), die u.a. im November 1984 im Cafe Swing (Metropol) aufgetreten ist? Wenn sie Informationen über die Gruppe haben, bitte ich Sie um Nachricht. Mich würden die Namen der Mitglieder interessieren und ob sie.noch aktiv sind. Ich suche einen Bekannten aus dieser Zeit.

Herzlichen Dank! S. Werner